お客さんが販売期限切れのお弁当をレジに持ってきてしまい、迷惑をかけてしまった…。

そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。

鮮度管理は、お客さんに安全・安心な商品を届けるだけでなく、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、とても大切な業務です。

「どうすれば廃棄漏れを防げるんだろう…」と悩んでいる方も、この記事を読めば、その頻度をぐっと減らすヒントが見つかるはず。

今回は、管理人が実際に現場で工夫してきた内容を詳しくご紹介しますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください!

鮮度管理とは?

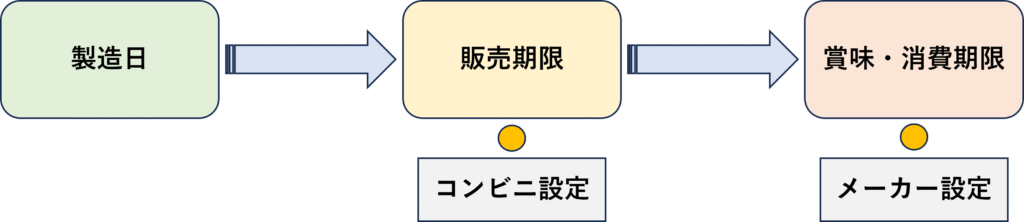

鮮度管理とは、お客さんに価値のある商品を提供するために、賞味期限や消費期限を確認し、販売期限までに商品を売場から撤去することを指します。

この販売期限は、商品の購入から実際の消費までを想定し、おいしく・安全に利用できる期間として、コンビニ各社が独自に設定しているものです。

そのため、製造メーカーが定める賞味期限や消費期限よりも短く設定されています。

FF商品・食材

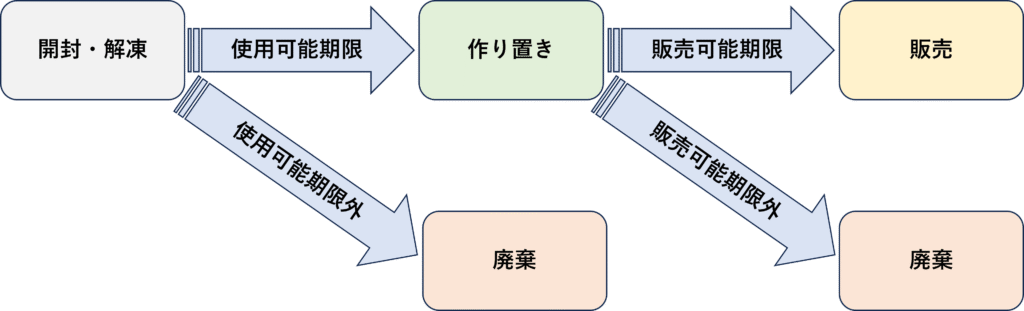

FF商品は、作り置きしてからの販売可能期限も確認して、FF商品を管理します。

おにぎり・お弁当などを作っているコンビニは、FF食材を開封・解凍してからの使用期限も確認して、FF食材を管理します。

鮮度管理の手順

1.日時を把握する

まず最初に、廃棄の対象となる「日付」や「時間」を正確に把握しておくことが大切です。

鮮度管理リストがある場合でも注意が必要です。

リストには、前の鮮度管理でチェック漏れしている商品は反映されません。

念のため、チェック漏れの商品を確認するためにも、あらかじめ廃棄対象となる日時を把握しておいた方が良いでしょう。

2.商品を確認する

鮮度管理で悩むのは、「どこまで確認すれば十分か」という点でしょう。

理想は列内すべての商品をチェックすることですが、時間がかかり過ぎて現実的ではありません。

そこでおすすめなのが、「廃棄対象の商品が出てこなくなるまで確認する」という方法です。

- 1列陳列の場合

先入れ先出しができていれば、基本的に期限の逆転は起こりません。

期限が問題ないことを確認した時点でチェックを終えて構いません。 - 2列以上の陳列の場合

前出し時に期限をきちんと確認しないと、期限が前後するリスクがあります。

念のため、もう一段奥の列まで確認します。※列が大きく広がっている場合は、すべて確認した方が良いでしょう。

これなら過剰な時間をかけずに、漏れなく商品をチェックすることができます。

3.廃棄登録

廃棄登録を行う際は、なるべくリピート機能を使わずに商品を一つひとつスキャンしましょう。

廃棄商品を入れたカゴの中は雑多な状態なので、違う商品を誤ってリピート登録してしまうリスクがあります。

また、スキャンが終わった商品は、まだスキャンしていないものと混ざらないよう、すぐにゴミ袋に入れるなどして明確に区別しましょう。

チェック漏れを防ぐコツ

速く確認しない

鮮度チェックは、「いかに早く終わらせるか」ではなく、「いかに正確に確認するか」が重要です。

チェックスピードが速くて漏れなく鮮度管理ができる人を、管理人は今までに一人も見たことがありません。

チェック漏れを出さない人は、みんな時間をかけてチェックしています。

- 速く確認する → 見落とし → やり直し・クレーム → 時間ロス

- 時間をかけて確認する → 見落としなし → 一発で終わる → 結果的に早く終わる

「落ち着いて丁寧に」が、結果的に一番の近道になります。

右から左へ確認する

廃棄チェックを行うときは、陳列棚の右側から左側に向かって商品を順番に確認していくのがおすすめです。

その理由は、文章を読むときの慣れた視線の流れ(左→右)とは逆方向になるため、自然と慎重に確認するようになるからです。

人は普段、文章を左から右へと流し読みするクセがあるため、左側からチェックを始めると、無意識に商品を飛ばして見落とすことがあります。

逆に、右から左に視線を動かすことで、いつもと違う動きになり、一つひとつの商品を丁寧に確認しやすくなります。

触れながら確認する

商品の期限を目で追うだけだと、どうしても確認が甘くなりがちになります。

しかし、一つひとつ商品に触れながら見ていくと、意識が「見る」から「確認する」に変わります。

商品に触れると、動作が「確認モード」に入り、自然と丁寧に確認できると思います。

確認済みの場所を覚える

鮮度チェックの途中でお客さんが来店し、レジ対応が必要になった場合は、必ず一度、どこまで確認したかを覚えてからレジへ向かうようにしましょう。

焦ってそのままレジに向かってしまうと、作業に戻ったときに

「どこまで確認したっけ…?」と、確認箇所があいまいになることがあります。

その結果、まだ確認していない棚の段を飛ばしてしまうといったチェック漏れが起こりやすくなるので注意が必要です。

ダブルチェック

毎日0時までに行っている日付管理の鮮度チェックは、商品数が多いためチェック漏れが起こりやすいので、朝の時間帯にも鮮度チェックを入れて、ダブルチェックすることをおすすめします。

同じ人が一度だけ確認するより、別の時間帯に別の人が確認する方がミスに気づきやすいです。

「異なる目」で再度確認して、チェック漏れを減らしましょう。

ちなみに、鮮度管理に厳しいお店だとトリプルチェックを実施していますよ。

注意点

先入れ先出しの徹底

商品補充を行う際は、手前に古い期限の商品がくるように並べて、先に仕入れたものから先に出す「先入れ先出し」を必ず徹底してください。

丁寧に鮮度チェックをしても、並べ方が間違っていれば意味がなくなってしまいます。

先入れ先出しができていないと、鮮度管理全体が崩れてしまうと言っても過言ではありません。

先入れ先出しは鮮度管理の「基礎の基礎」です。

販売期限・販売可能期限を守る

廃棄金額を抑えたいからといって、販売期限や販売可能期限を意図的に無視して商品を販売している店舗が、残念ながら一部に存在します。

しかしそのような行為は、お客さんに本来の商品価値を提供できないばかりか、クレームにつながる可能性を高める行為です。

さらに重大なのは、コンビニ本部に対するコンプライアンス違反であり、加盟店契約に抵触するリスクもあります。

販売期限・販売可能期限は、安全で安心な商品を提供するために設定された大切な基準です。

たとえ廃棄が発生したとしても、期限は必ず守るようにしましょう。

ホットドリンクの販売期限

ホットドリンクの鮮度管理はおろそかになりがちですが、きちんとラベルを貼って、日付管理の鮮度チェックのタイミングで確認しましょう。

ラベルは正面ではなく、側面の下側にある目立たない位置に貼るようにしましょう。※コンビニチェーンによっては底に貼ります。

加温期間は通常14日以内ですが、商品によって異なる場合があります。

例として「森永の甘酒缶」は加温期間が10日以内です。

加温期間は商品段ボールに記載されていますので確認してください。

常温酒類の管理

酒類は、日光や熱の影響を受けると品質の劣化が早まるため、直射日光の当たる場所は避けて陳列しましょう。

常温で販売される酒類には賞味期限の記載がないものもありますが、日本酒などには「製造月」が表示されていることが多くあります。

製造月を確認しながら、先入れ先出しで陳列しましょう。

タッパーなどに保管しない

FF食材を、タッパーなどに移して保管することはできません。

食中毒の原因となる可能性があるため、衛生管理上厳禁です。

また、FF食材を使用したあとは、常温で放置せず、速やかに冷蔵または冷凍庫に保管するようにしましょう。

まとめ

お客さんは、お店を信用して商品を手に取ってくれています。

鮮度管理は、その信用に応えるための大切な仕事です。

特別なことをしなくても、地道な積み重ねでお店の印象を上げることができます。

日々の鮮度管理で、信用されるお店を目指していきましょう!